DAY6 + Open TALK #4 「つくること」と「生きること」の重ね方とは? / TSG Creative-LAB.|ASIBA

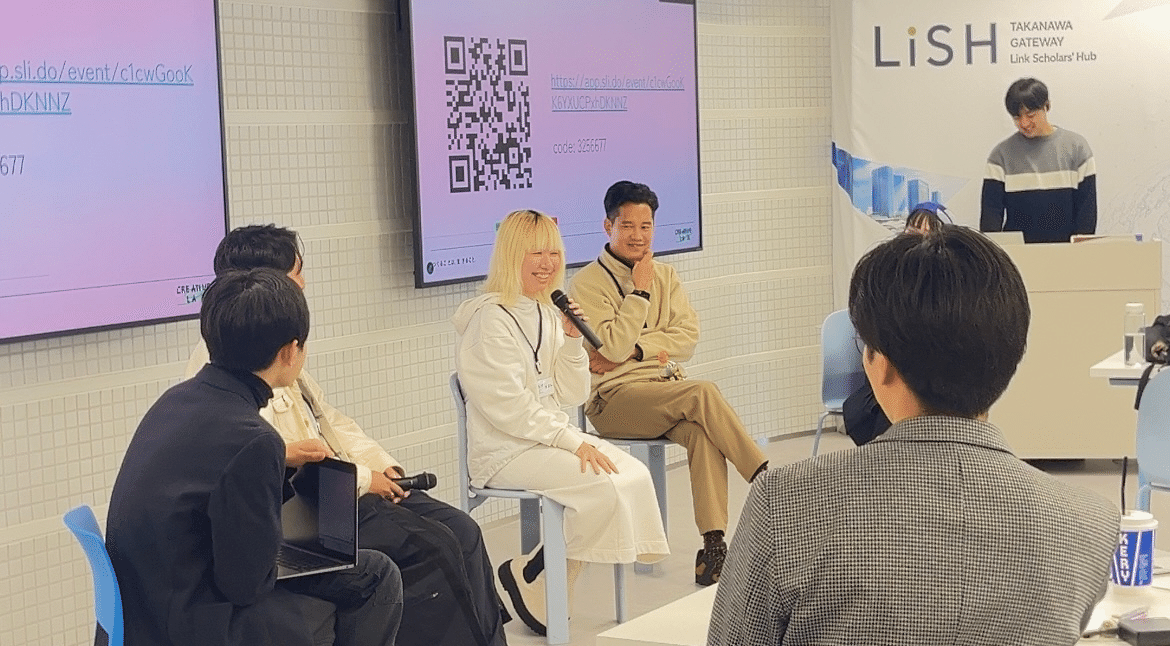

11月2日、高輪ゲートウェイ駅直結の共創拠点LiSH(TAKANAWA GATEWAY Link Scholars' Hub)にて、Creative-LAB DAY6 (Open TALK #4) を開催しました。「『つくること』と『生きること』の重ね方とは?」というタイトルで、GOOD DESIGN NEW HOPE AWARDの受賞歴を持つ若手のアーティスト/デザイナー/研究者の皆様をお呼びしました。本稿では、Open TALKの内容を一部紹介します。

※Peatixページのバナー及び案内文にて、株式会社BIOTAは「共催」とありますが、正しくは「協力」です。

中澤希公さん レクチャー

14歳の原体験と、ボストンの研究所

私は現在、東京藝術大学の大学院でファインアートを制作しながら、更年期専門のオンライン診療サービス「マイリリー」の事業立ち上げ・デザイナーとしても活動しています。アーティスト、デザイナー、事業家と、いくつかのわらじを履きながら活動していますが、すべてに共通するのが「ケア」「弔い」「死別」というテーマです。

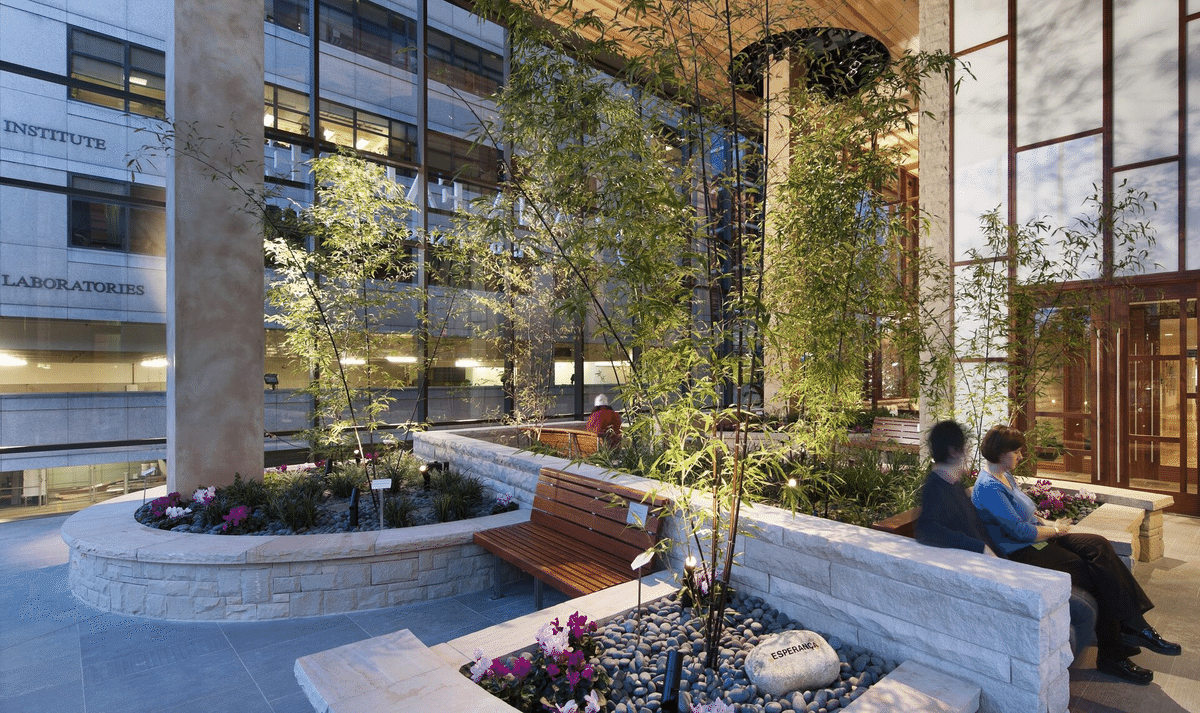

私がこのテーマに取り組んでいるのは、私の14歳の頃の原体験にあります。私は中学3年生の時に、母を乳がんで亡くしました。「なぜ母は亡くならなければならなかったのか」という素朴な疑問への答えを探すため、高校1年生の時、ボストンにある「ダナ・ファーバーがん研究所」という場所へ足を運ぶ機会を得ました。当時の私は英語も全く喋れませんでしたが、とにかくその最先端の場所に何かがあると思ったのです。

分からないなりに何かを得ようと研究所に併設されている病院内を歩いていると、美しい木々が植えられ、小鳥のさえずりがBGMとして流れているなど、母が入院していた病院とは全く違う空間であることに気づきました。それまでは医師や看護師を目指していましたが、その時、私は「デザインから病院空間を変えられるのではないか」と思い、デザインやアートの領域に足を踏み入れました。

建築への挫折と、インタビューの旅

帰国後、私は「ホスピタルアート」を始めました。実際にいろいろな病院へ行き、患者さんと一緒に野菜スタンプやお絵描きをするワークショップを行ったりもしました。高校生ながらのがむしゃらな活動でしたが、あの時の活動は今でも私の原点です。

大学では建築やランドスケープを学び始めました。しかし、私は自分の想像を超えるスケール感が苦手で、建築に対する苦手意識が芽生えてしまいました。さらに追い討ちをかけるように、コロナ禍が始まりました。病院に入ることが禁じられ、私のライフワークだったホスピタルアートができなくなってしまったのです。そこで私は、改めて自分の原体験に向き合うことにしました。深く掘り下げるために始めたのが、死別経験者へのインタビュープロジェクトです。

病気で亡くした方、自死で亡くした方、流産や死産を経験された方……。合計500人以上の方と対話を重ね、様々な悲しみの乗り越え方があることを知りました。100人いれば100通りの悲しみの形がある、それを共有する場として「死んだけどあのね展」という展覧会を企画しました。

「死んだ母の日」に手紙を書く

母を亡くした私にとって、1番母を亡くしたことを感じとる日は、命日でもなく、"母の日"でした。SNS上に溢れるお母さんへの感謝の声を見ると、どうしてもつらい思いをします。

そこで私は、同じ境遇の人たちが、亡き母へ手紙を綴り、匿名で展示できるオンライン展覧会を作りました。現在までに4000通以上の手紙が集まっています。このサイトでは、投稿された手紙には「亡くなった時のお母さんの年齢」と「その時の子どもの年齢」が表示されます。閲覧者は、自分と近い境遇の手紙を探して読むことができる。誰かが書いた手紙が、また別の誰かの救いになるのです。

ビジネスと表現の狭間で

大学時代、友人と共に葬送事業の会社を立ち上げたりもしましたが、そこでも悩みがありました。事業として継続させるためには、どうしても「ビジネス」としての利益を考えなければなりません。しかし、私が扱っているのは人の死や悲しみで、ビジネスとして続けるのは苦手だなと思いました。また就活の時期だったこともあり、その後の事業の続け方を大いに迷いました。

そんな時、「グッドデザイン・ニューホープ賞」を2年連続でいただいたことで、「ビジネスを追求するより、自分の表現をもっと追求できるような人になりたい」と思うようになりました。その後、ロンドン芸術大学へ留学しました。そこは素晴らしい環境で、ファッション、建築、グラフィック、ファインアートなど、あらゆるクリエイティブを横断的に体験させてくれました。クリエイティブという大きな分野の中で特にどの分野を深めていくかをじっくり考え、最終的に選んだのは自分の心を素直に表現できる「ファインアート」でした。

泡のように消えていく

当初は棺桶や遺影といった、死に直結するモチーフを使って作品を作っていました。でも、8年という月日が流れ、母の存在は少しずつ遠い記憶へと変わっていきました。その感覚は、風に乗ってふわふわと漂い、ある瞬間、パチンと弾けて消えてしまうシャボン玉に似ていると感じました。そこで今は、泡(フォーム)を使ったインスタレーション作品を作っています。

自分の今生きている環境から、どんな刺激を受けているのかを敏感に読み取って、ものづくりのパワーに変えているような気がします。もちろん、社会的な意義も大事だとは思いますが、ものづくりの根幹には作り手側の直観があるので、「生きること」と「つくること」は絡み合っていると思います。そして、とにかく私は、純粋に、つくること/表現することが好きなので、途中で諦めることなく今後も制作し続けたいと思います。

田中 惇敏さん レクチャー

設計図への疑い

こんにちは、田中です。私の専門は建築ですが、2011年の東日本大震災の年に入学しています。学生時代からずっと被災地に入り、復興の現場を見てきました。そこで私が抱いたのは、「設計図を書かずに建築を作れないか?」という問いです。

オートポイエティックな建築

私が研究・実践しているのは「オートポイエティック(自己創出)な建築」です。その実践として「もちよる空き家プロジェクト」を立ち上げ、グッドデザイン・ニューホープ賞をいただきました。

空き家をリノベーションする際、設計図を書くのではなく、地域の人たちが集まって理想のイメージを共有しながら、その場その場で手を動かしていくことで形になる。クリストファー・アレグザンダーが提唱した「パターン・ランゲージ」の手法を応用しながら、つくるプロセスそのものを楽しみ、それを持ち寄って生まれる空間を増やしています。

「その人らしさ」と「ありのまま」

今日のテーマは「つくることと生きること」ですが、「生きること」の対義語である「死ぬこと」から考えてみようと思います。

滋賀県で「死生懇話会」という行政の会議の中での、ある専門家の先生の言葉が印象に残っています。「『その人らしさ』と『ありのまま』には差がある」というのです。「その人らしい最期」というと、元気だった頃のその人のイメージを維持しようとしてしまいます。でも、人間は衰えます。できなくなることが増えていく。その時に「その人らしくない」と否定するのではなく、衰えていく姿も含めて「ありのまま」を受け入れること。それが本当の意味で生きること、死ぬことなのではないかと。

自分らしい作品をつくることだけがクリエイティブなのではなく、自分の生活、衣食住そのものを自分がやりたいように「ありのまま」に作り上げていくこと。消費(コンサンプション)するだけの生活から、自らつくる(クリエーション)生活への転換。そこに、生きる手触りがあるように感じています。

無我の創造

最後に、つくると生きるが混ざった「Egoless Creation」という概念について紹介します。

作家の村上春樹さんは「物語を書く時、自分の中にプランはない。ただ物語がやってくるのを待っている」と言います。宮崎駿さんも「映画は自分の頭の中にあるのではなく、頭上の空間にあるのだ」といった趣旨のことを話しています。社会という大きなシステム、あるいは自然の流れの中で、何かが降りてきて、私たちはただその媒体として手を動かさせられているだけだ、と。自分(エゴ)を消して、大きな流れに身を任せながら、それでも手を動かし続けること。それが私にとっての「つくること」であり、世界との関わり方なのだと思います。

奥村 春香さんレクチャー

優しすぎる社会の残酷さ

今、少子化にもかかわらず、子供の虐待、不登校、そして自殺は増え続けています。なぜこんなことになっているのか。一つの仮説として、「社会が優しくなりすぎたから」ではないかと私は思っています。昔は、家庭が辛ければ学校の窓ガラスを割ったり、親に反抗したりして、SOSを外に出すことができました。でも今は、学校も親もハラスメントに敏感で、優しい。そんな優しすぎる社会の中で、子供たちは行き場のない苦しみを抱え、反発する対象を失い「自分が悪いんだ」と自責の念を深めてしまうのです。そこで私たちは、一人で悩む少女に生きる希望を与える「寄り添わない支援」をしています。

親の厳しい教育方針のために中学2年生の弟が自殺しました。社会への恨みとあきらめを持ちながら、大学2年生の時に家を出ることになりました。なぜ、誰も助けてくれなかったのかという社会への不信感が募っていました。

gedokunとグッドデザイン賞

大学3年生の時、今悩んでいる子供たちのために何かを作ろうと決意しました。そこで作ったのが「gedokun」という匿名掲示板です。あえて相談員を置かず、子供たちがただ辛い気持ちを吐き出し、共感し合えるだけの場所。これを私は「寄り添わない支援」と呼んでいます。大人はすぐに「話を聞こうか?」「解決しようか?」と寄り添おうとしますが、人間不信に陥っている子供にとって、その善意は重荷でしかありません。だから、距離を保ちながら、彼らが自分で生きる力を取り戻せるような空間をデザインしたのです。

卒業後、私はLINE株式会社にデザイナーとして就職しました。最初はNPOの活動を個人の趣味として行っていました。転機となったのは、社会人1年目で受賞した「グッドデザイン・ニューホープ賞」の最優秀賞でした。この賞をきっかけに、「自分の活動は社会的に認められる価値があるんだ」と自信を持つことができ、本格的にNPOとしての活動に舵を切る決意ができました。

つくることは、生き延びること

「つくることの楽しさと、社会への怒り」で私は生きています。社会はまだ理不尽だし、変わらない大人もたくさんいます。しかし、gedokunのおかげで死なずに生きることができた少年少女がいる、そのようなものづくりをすることが楽しいのです。今は、応援してくれる仲間も増え、簡単には死ねない責任もできました。もう少しこの世界で、少年少女が「生きたい」と思える社会をつくるために、頑張っていこうと思います。

後田将人さん レクチャー

幼少期の原体験

私は幼少期をニュージーランドで過ごしました。そこは自由な教育環境で、毎日料理をしたり工作をしたり、とにかく「つくること」が日常でした。同時にラグビー大国でもあったので、私もラグビーに熱中し、高校・大学と全国レベルでプレーしていました。将来はラグビーで生きていくんだと信じて疑いませんでした。しかし、高校2年生の時、膝に大怪我を負い、選手としての道が絶たれました。アイデンティティの喪失です。

さらに追い討ちをかけるように、その前後の2年間で、親戚の葬儀に7回も参列する経験をしました。次々と親しい人が亡くなっていく。「終わり」は唐突にやってくる。若い自分にとって、それはあまりに強烈な体験で、「人は何のために生まれ、何を残して死んでいくのか」という問いを突きつけられました。

「晴れの日」から「日常/食の世界」へ

大学では建築を学びながら、ウェディングフォトのアシスタントをしていました。「ハレの日」である結婚式の写真を撮る仕事です。しかし、人生の大半は、特別なイベントではなく、淡々とした日常の積み重ねです。私は、その日常こそを豊かにしたいと思うようになりました。

そこで私が向かったのが「食」の世界、特に一次産業の現場でした。食べることは生きることそのものです。私は美味しいものを食べるのが大好きでしたし、食材が生まれる場所にこそ、人間の営みの本質がある気がしたのです。

建築学生が農家でできることとは

和歌山のみかん農家でインターンをした時のことです。私は建築学生としてのスキルを活かし、農園にある単管パイプや収穫用コンテナを使って、段々畑の中に屋外レストランを作りました。高齢化で耕作放棄地が増えていくような場所でしたが、そこに少しデザインを加えるだけで、絶景のレストランに変わる。農家さんも「自分たちの畑がこんなに素晴らしい場所だったなんて」と驚いてくれました。

現在、私が力を入れているのは高知県の生姜農家さんとのプロジェクトです。皆さんは「生姜穴」をご存知でしょうか? 高知には、収穫した生姜を保存するために山に掘られた、防空壕のような横穴が無数にあります。一定の温度・湿度が保たれ、そこで生姜を熟成させると美味しくなる。先人の知恵が詰まった素晴らしいシステムです。しかし、現代では電気冷蔵庫が主流になり、手掘りの生姜穴は使われなくなりつつあります。農家さんも「こんな古い穴、もう埋めてしまいたい」と言います。でも、私はその穴が持つ土着的な風景や、そこで培われた文化にどうしようもなく惹かれるのです。

ジンジャーエールで風景を残す

だから私は、その生姜穴の価値を再定義しようとしています。ワインが ”winery” で作られるように、生姜を加工する場所を “gingery”と名付け、生姜穴の見学ツアーを行い、そこで熟成された生姜を使ったクラフトジンジャーエールをつくっています。

私がやりたいのは、ただの商品開発ではなくその土地の「景色」を残すことです。農家の皆さんは、自分たちの仕事に対して少し諦めに似た感情を持っていることがあります。でも、デザインの力でそこに新しい価値を見出し、外の人たちが「面白い! 美しい!」と評価すれば、彼らの誇りが戻ってくる。そうすれば、その風景は次の世代にも残っていくはずです。

「文化のインフラ」をつくる

私は、生活や日々の暮らしとの「地続きの現実」を受け止め、その中から希望のカタチをデザインしようとしています。食・建築・デザインが連携し、風土に根差した新しい暮らしのカタチを生み出すことを目指しています。

さいごに

今回の対話を通じて見えてきたのは、個人的な痛みや違和感を、社会への「提案」へと転換し続ける表現者たちの熱い姿勢でした。数字や周囲の状況を考える間もなく、彼らは「動かずにはいられない」という原始的な衝動をクリエイティブへと昇華しています。それは、社会を変えることはもちろん、自分自身を救うための営みでもあります。

「ありのまま」の自分自身の衝動を信じ、表現することを諦めないこと。その継続こそが、つくることと生きることの重ね方なのかもしれません。

Creative LAB. Open TALK #4 「つくること」と「生きること」の重ね方とは?

Creative LAB. Open TALK は、自らの表現活動やクリエイティブワークを通して、既存の枠組みにとらわれず、自らの衝動から表現と生き方を切り拓いてきたゲストを招いた対話型トークシリーズです。今回のテーマは、「つくること」と「生きること」の重ね方とは? 安全地帯を出て、まだ誰にも見せていない100%でつくってみる。 まだ知らない場所や人と出会い、その人の「生き方」に触れてみる。 好奇心でドキドキする瞬間に、共感をして身体が動いてしまう瞬間に、自分で気づいてみる。必要なのは、「正しい答え」を探すのではなく「自分の問い」から始めること。 自分の問いにまっすぐに答えるように「つくること」で、社会の課題や問題に出会うはずです。 本イベントでは、「つくることと生きること」を自ら実践する、若手のアーティスト/デザイナー/研究者である、中澤希公(東京藝術大学大学院)/田中惇敏(認定NPO法人Cloud JAPAN代表理事)/奥村 春香(認定NPO第三の家族代表理事)/後田将人(株式会社Shiki代表取締役)/中條麟太郎(研究者・デザイナー)の5名を招いて、「つくること」と「生きること」の重ね方について深掘ります。 詳細: 日時:11/2(日) 13:30-15:30(13:00-開場) リアル会場:TAKANAWA GATEWAY Link Scholars' Hub (LiSH) 6F STUDIO 1 実施方法:ハイブリット開催 主催:Crative-LAB(TSGコミュニティ) 協力:株式会社BIOTA プログラム: 13:00 - 13:30 開場・受付 13:30 - 14:30 皆様によるレクチャー(お一人あたり10〜15分程度を予定しています。) 14:30 - 15:00 クロストーク 15:00 - 15:30 ネットワーキング

登壇者プロフィール

中澤希公 東京藝術大学大学院 2002年生まれ。慶應義塾大学を卒業後、東京藝術大学大学院に進学し、現在在学中。母親との死別経験をきっかけに、「死別」や「弔い」をテーマに作品を制作している。これまでに200人以上の死別経験者へのインタビューを行い、その記録をもとに『死んだ母の日展』や『葬想式』を発表。両作ともにGOOD DESIGN NEW HOPE AWARDで2年連続優秀賞を受賞。『死んだ母の日展』では、天国のお母様に宛てた3,000通を超える手紙をオンライン上に集め、朝日新聞やハフポストなどでも取り上げられ、社会的にも関心を集めた。

田中 惇敏 認定NPO法人Cloud JAPAN代表理事 1993年、北九州市生まれ。5年の休学を経て、大学15回生。全国17軒の空き家活用を支援。研究では、パターン・ランゲージの手法を用いて建築ストック活用の各段階を一体となった創造行為として理解し、各段階とその関係の間の良質な型の抽出を試みている。現在は、滋賀県立大学地域共生センターの特任講師としてソーシャル・アントレプレナーシップを教えている。GOOD DESIGN NEW HOPE AWARD 2022・2024 受賞。

奥村 春香 認定NPO法人第3の家族代表 弟の自死をきっかけに活動を始める。LINE株式会社Product Designerを経て、学生時代から続けていた第3の家族を2023年にNPO法人化。Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023。グッドデザイン・ニューホープ賞最優秀賞、横浜市男女共同参画貢献表彰など。

後田 将人 株式会社Shiki代表取締役 1999年神奈川生まれ。幼少期をNZで過ごし、日本に帰国。関西学院大学を卒業後、慶應義塾大学大学院に在学中。大学時に建築を学ぶ中で、食や農業、フードスケープの領域に関心を持ち、柑橘農園の耕作放棄地にて、仮設建築を活用した食の屋外イベント「Tabale in Farm」を企画。また、食領域のD2Cブランドや商品開発等の事業に携わった後、ジンジャエールブランドsoyogiを立ち上げる。2023年に株式会社shikiを立ち上げ、食の領域に特化したデザインや場づくりを手がける。日々、各地を飛び回りながら、食を介した都市と農村の循環を模索する。

ファシリテーター 中條 麟太郎 東京大学大学院学際情報学府博士課程 東京大学大学院学際情報学府博士課程在籍(工学系研究科リサーチアシスタント)、日本学術振興会特別研究員DC1。2022年度未踏アドバンスト事業イノベーター。修士(学際情報学)、学士(文学・東京大学)。HCI領域で多様な背景を持つ人々の円滑なコミュニケーション支援を目指す。代表作に感情表現テキストチャット「EmoBalloon」(CHI2022 BestPaper受賞)やEdTechサービス「LearnWiz One」(未踏採択、累計15万人以上利用)。社会実装と起業経験も豊富で、東京大学総長大賞、グッドデザイン・ニューホープ賞など多数受賞

Related Articles

プログラムレポート

DAY7 PROJECTS FAIR / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート

DAY5 + Open TALK3 日常/非日常の往復と、クリエイションの視座 / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート

DAY4 + Open TALK2 Prototype Junkie

プログラムレポート

DAY7 PROJECTS FAIR / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート

DAY5 + Open TALK3 日常/非日常の往復と、クリエイションの視座 / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート