解像度が上がる/動的なデザインシステム

デジタルコラボレーションツール「MEs」の導入

髙野: 話は変わるのですが、今回は「MEs」を導入します。これはメタバースのデジタルコラボレーションツールで、O株式会社からの提供を受けています。オンラインでもクリエイティブのフローにちゃんと集中できる状態をつくることを大事にしようと。オンラインとオフラインをシームレスに繋ぎながら、オンラインでも制作に集中できるような状態をつくることはすごく大事だと思うのですが、このCreative-LAB.でMEsを使うことにどんな期待を持っていますか?

須藤: MEsを使ってみて面白いのは、メモなどを3次元空間に置けることですね。つまりプロセスを置いておける。それを他の人が見てコメントできる、というのが面白いと思います。プロセス主義をチームやコミュニティで共有できるのはすごく面白いなと思っています。

アイデアとか気づきって流通させた方が良いこともあるんですよね。自分の中だけじゃなくて公開することによって化学反応が生まれる。それも平面だと起こりにくいから3次元でやった方が良い、というのもそうだし、あとは、なんて言うんだろう、やっぱりリアルだけで出てくるアイデアとバーチャルで出てくるアイデアってなんかちょっと違う気もしていて。絵を描くだけじゃなくて、むしろクリエイティブのフローに入れるのって実はパソコンかもしれないし、ツールと道具としてのパソコンかもしれない。そういう意味で、自分の持ってるアイデアとか考えてる観点を飛躍させるきっかけになる気はするし、オンラインとオフラインの良いとこ取りみたいな、ハイブリッドという新しい形をむしろ作れないかなと思っています。プログラムを通して。

解像度が上がる/動的なデザインシステム

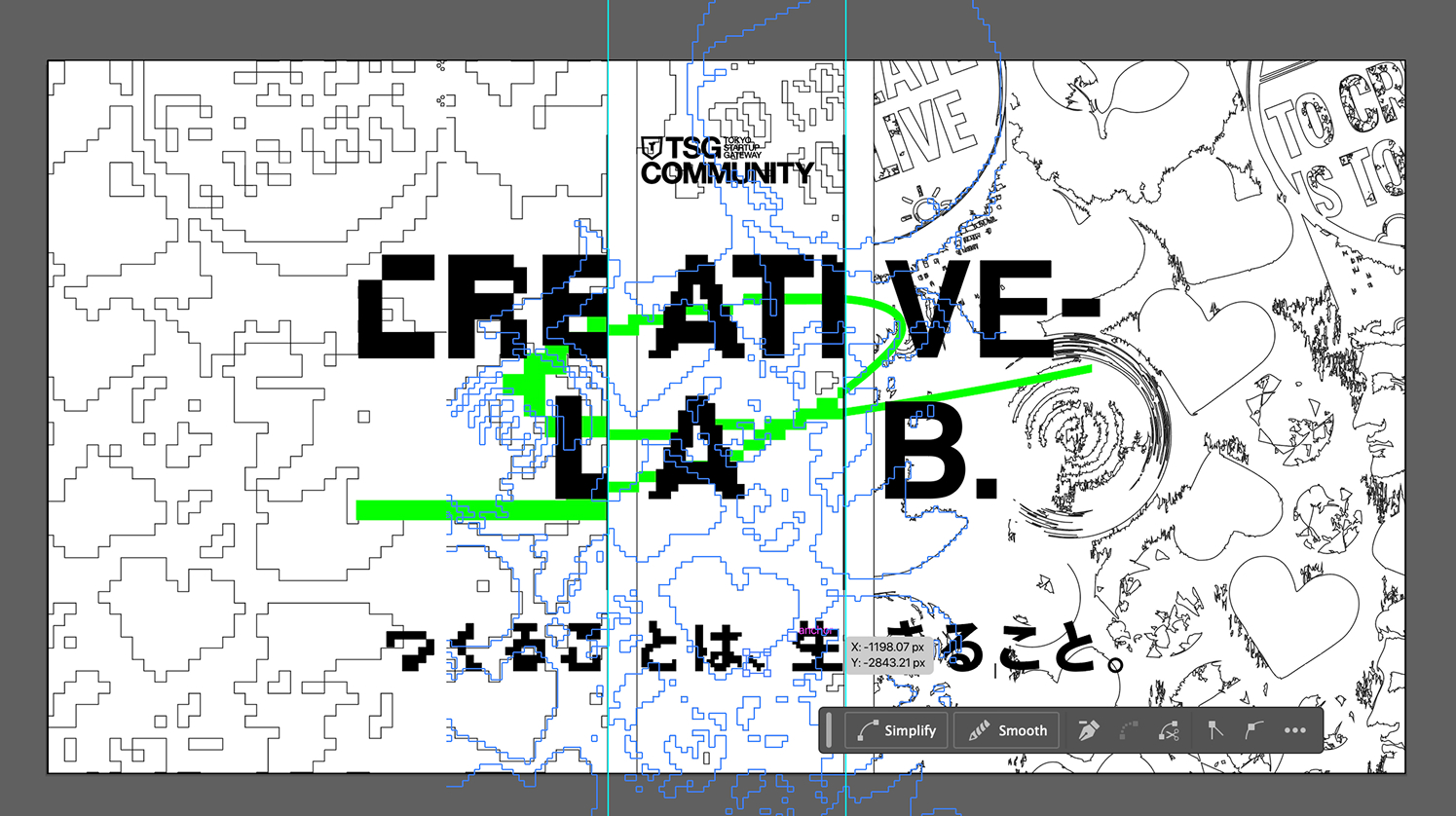

髙野: なるほど。あと2つなのですが、まずはデザインシステムの話ですね。Creative-LAB.のデザインシステムは、キービジュアルなどを見ていただくと分かると思いますが、3つのフェーズに分かれていて、バックの絵とか文字がだんだん解像度が上がっていくようになっています。これに込めた哲学とかメッセージといったところを説明してほしいなと思います。

森原: 今回グラフィックは泉田さんが作ってくださっています。このグラフィックのロゴ、2つの線が入っていると思うのですが、Creative-LAB.という部分の左側が解像度が荒くて、右に行くにつれて解像度が上がっていくようになっています。ウェブサイトを見ていただくと、ぬるぬる動くようになっていて、左右にホバーできるような機能もついていたりするのですが、まあ遊びでつけています(笑)。

プログラムの設計も同じようにしていて、最初は何をしたいか分からないとか、どういうものがクリエイティブなのかよく分からないとか、具体性はなくとも何かを求めている、みたいな人は全然OKだと思っています。プログラムを通して、色々なレクチャーやワークショップ、フィールドワークなどを通しながら、なんとなく自分の輪郭が見えてくる、生きることとつくることが結びついてきて解像度が上がっていく、というのをグラフィックでは表現しています。伝わっているといいなと思いますが。

髙野: 今回デザインを実装したのは須藤さんですが、どうでしたか?

須藤: ASIBA全体で言えることだけど、動的・ダイナミックさ、みたいなのがめちゃくちゃ重要だなと思っていて。この場所としても色々な人が集まって、わちゃわちゃすることで、わちゃわちゃというか相互作用を与えることで良くなっていく。止まってない、動いている感じは大事で、それは多分ウェブサイトでもそれをコンセプト的に表すとしたら、やっぱりマウスとかの移動で対応反応するといいよね、という。だから基本的にASIBAのサイトは全部動いてます。

髙野: ランディングページもそろそろリリースしますので、ぜひ見ていただければと思います。

プログラムに向けて

髙野: さて、最後の質問ですが、今回のプログラムは「世界を広げる」「まっすぐにつくる」「自分に向き合う」という3つのフェーズに分けています。それぞれ1ヶ月ずつくらいかなと思いますが、この3つのフェーズに込めた意図とか、各フェーズで参加している方にどんな気づきとか成長をしてほしいのでしょうか?

…そう、これ僕が考えたんでした(笑)。もちろん色々な順番があるだろうなとは思っていて、固すぎるプログラムを組むつもりはあまりないし、つまんでいっていいと思うんですけど、やっぱりクリエイティブ系の人たちが自分に向き合う時、まず作らないと自分に向き合えないんじゃないかなって思うんですよね。

加えて、自分にあるものを素直につくるというよりは、最初に色々なものを見て、それこそ相対化して、よく分からない人たちに出会ってからつくる。それで最後に自分に向き合う、という順番なのかな、と。なんとなく解像度が上がっていくという意味でも、最初は荒いなりにもちゃんと世界を見て、自分で解像度を上げる努力をして、ようやく生き方が見えてくる、みたいな順番なのかなと思って、このようなフェーズに分けております。

森原: そうだね。割とゴリゴリのプログラムというよりかはスタジオ形式というか、集まりながら考えたり、フィールドワークに行ったり、レクチャーを聞いたりしながら、知的交流をして、でもそれで終わらせない。よくあるプログラムだとピッチ資料を作って終わり、みたいなことになってしまうんですが、もう少しモノをつくるところまで。スタディでもいいんですけど、プロダクトの形があったりとか、サービスの形があったりとか、イメージがあるみたいなところまで持っていくことが、今回はゴールですね。

髙野: かつそれがちゃんと自己変容と結びついていることを、プログラム設計者側の意図としては大事にしたいなと思っていて、そのための工夫とかも色々考えているところですね。

森原: 「つくる」を通して自分が何をしたいのかとか、モノをつくることを通して自分のコアの部分を掴み見つけることを重きを置きたいですし、本当に面白いフィールドワークとかレクチャーを企画しているので、ぜひ参加してほしいですね。

髙野: この1時間弱の対談をちゃんと聞けた人(1.4万字の記事を読めた人)は、きっと相性が良いんだろうなと思います。だいぶ長かったですね。ありがとうございます。最後に森原さんから締めをお願いします。

森原: 今回は東京都さんとETICさんと一緒に共同で企画パートナーとして参画させていただいております。多分、東京都さんやETICさんにとってもクリエイティブの領域にラボをつくるというのは新しい挑戦だと思いますし、私たちもドキドキしております。

ただ、ASIBAとしてもインキュベーションで培ってきた色々なノウハウがあるので、それを放出していこうと思っていますし、最初にお話ししたように、近年、同じような感じの人が集まる場所がすごく増えていると思うのですが、そうではなくて、ランダムネスというか、色々な人がバックグラウンドを持っている人が集まって来て、交流して、一緒に学んでいく、そんな3ヶ月のラボにしたいなと思っています。

なので、生き方どうしようかなとか、自分に自信がないなとか思いつつも、でもつくることが大好きだなとか、モノを作っていきたいな、と思っている方は、無料なので、ぜひ3ヶ月の間だけでも参加していただけたらなと思っています。

ここまで聞いていただき、ありがとうございました。

Related Articles

プログラムレポート

DAY7 PROJECTS FAIR / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート

DAY6 + Open TALK #4 「つくること」と「生きること」の重ね方とは? / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート

DAY5 + Open TALK3 日常/非日常の往復と、クリエイションの視座 / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート

DAY7 PROJECTS FAIR / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート

DAY6 + Open TALK #4 「つくること」と「生きること」の重ね方とは? / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート