それぞれにとっての「つくること」=「生きること」

Creative-LAB.の趣旨や雰囲気を伝えるため、運営メンバー同士で行った鼎談。「つくること」と「生きること」の関係性について語り合いました。

#Creative #Lab #Discussion

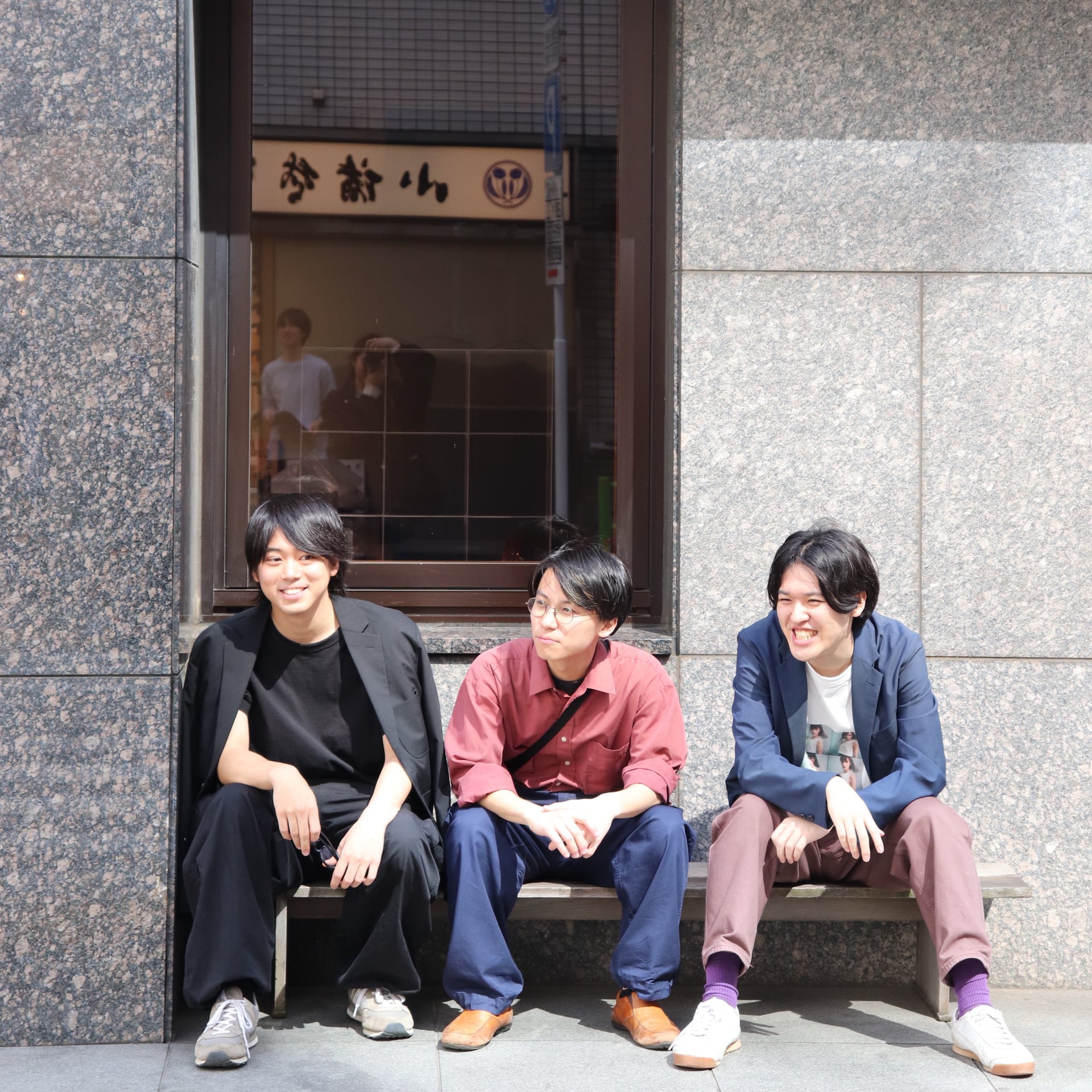

鼎談者紹介

森原 正希(一般社団法人ASIBA共同代表) 早稲田大学建築学科卒。若者のリーダーシップ開発を展開する国際的なNPO法人アイセック日本事務局長を務め、複数のスタートアップを経験後、2024年、建築都市デザイン分野の一般社団法人ASIBAを共同創業。早稲田大学理工総研で研究活動にも携わり、循環型建築や解体に関する研究も行う。 WIRED Creative Hack賞特別賞、グッドデザイン・ニューホープ賞など受賞歴多数。 https://x.com/hamorari3

須藤 望(東京大学大学院工学系研究科建築学専攻) 数理手法を用いた建築計画の研究室に所属。現在は、生成系AIの実践と思索に焦点を当て、建築・都市の分野で社会実装や創作活動に取り組んでいる。 WIRED Creative hack 特別賞 / 建築情報学会コンペ Challenge 2023 最優秀賞/ 形態創生コロキウム2023 最優秀賞

高野 広海(東京大学工学部都市工学科 学部4年) 東京23区とのコラボレーションプロジェクトをはじめ幅広いプロジェクトに参画。若年単身者の住まいを専門とし、ワンルーム住宅・シェアハウスについて研究と実践を往復しながら活動している。2023年6月までロンドン・UCLに1年間留学し、欧州中心に42都市を回った。2022年には東京大学にて学内最大規模の分野横断型カンファレンスであるTEDxUTokyo を5年ぶりに復活させた。 TEDxUTokyo 2022 代表/HCAP Tokyo 15期 代表/第16回国際地理オリンピック日本代表

つくることは、生きること

髙野: 今回は、8月24日にキックオフを迎えるCreative-LAB.に関心がある方向けに、ラボを主催するASIBAのメンバーがどんな思いでラボを運営するのかを知ってもらおうと思い、鼎談を企画しました。10個質問を用意したので、それに答えていきましょう!

森原・須藤: よろしくお願いします!

髙野: それでは最初の質問です。「つくることは、生きること」というテーマは、私たち主催者がクリエイティブな活動の中で感じてきた「居場所のなさ」や「評価されることとの葛藤」から生まれているのではないかと思いますが、実際どうなのでしょうか?そういったことを感じたことはありますか?

森原: 私からですかね。今回「つくることは、生きること」というテーマにしたのは、他のラボと比べても少し変わった言葉だとコピーライターの方も見ていますが、物をつくることは表現の手段でもあると思っています。そこに「居場所」という言葉を入れたのは、学校などでコミュニケーションが苦手だったり、仲良くなれる人があまりいなかったという経験がある人もいると思うからです。その時、机の隅で絵を描いて過ごしたり、折り紙をしていたりしたことが、物をつくる時の根源的なきっかけになっているのかなと考えています。それは大学生にも当てはまることですし、私自身もそうでした。

また、自発的に何かを作ってしまう、組み立てたくなってしまうということがどこから始まるのか、プログラムを考える中でそのあたりを「居場所」と結びつけたらどうなのかなという話をしていましたね。

髙野: 元々「つくることは、生きること」というテーマを掲げた背景には、クリエイティブ系の人たちのキャリア観が意外にも非クリエイティブ的であるという問題意識がありました。アントレプレナーシップ系の分野ではとりあえず起業してしまうような飛び抜けた人が多い一方で、クリエイティブ系の人たちは技術を磨く必要があるため、修行のような感覚を大事にし、キャリアのコンサバティブ化が進む傾向にあります。それに対して、好きなことをしながら自立している人、自分の世界を形成している人がたくさんいるのに、どうすればそうやって生きていけるのかみんな知らないだけなのではないか、ロールモデルがいない、あるいは一緒に目指す仲間がいないだけなのではないかというところから、それを真剣に考えるラボを作りたいと考えました。

つまり、「つくること」を通じて自分がどう生きていくのかを考える機会をもっと増やした方が良いのではないか、というのがプログラムの趣旨です。そう考えた時、どのような人が思い悩むのかというと、居場所がないと感じていたり、周りの人と合わない経験をしてきた人、あるいは大学で画一的な基準で評価されるような分野に違和感を持っている人が対象になり得るのではないかという話になりましたね。

須藤: めちゃくちゃ面白いですね。スキルを磨く前に、何をつくるか、何が好きかを発見する機会であり、自分自身の作り方や思想の軸を見つけるための場であると感じています。そこがある程度見つかってきたら、その後は修行すれば良いと思います。

髙野: 確かに。アメリカの大学と日本の大学入試の違いのようなものかもしれません。日本は勉強を積み上げて評価されるスタイルで、修行をひたすら積み上げていった先に自分のキャリアを選ぶポジションに立つというクリエイティブ系のキャリアに近いイメージです。一方、アメリカでは高校の時点で様々な課外活動を通じて、自分がやりたいことに対する解像度の高さや、これまで起こしてきたアクションが評価されて、その上で大学でひたすら修行するという立ち位置です。どちらが良いというわけではありませんが、両方の選択肢があるべきだと思いますし、本来は誰もが両方やるべきなのかなと感じました。

「名前のある仕事」から脱すること

髙野: ちょうど次の質問が、私たち主催者自身が「つくること」と「生きること」が強く結びついたと感じたのはどんな瞬間だったか、というものです。

森原: 「つくること」と「生きること」が結びついた瞬間ですか。難しいですね。私の場合は、そもそも家庭環境的に「つくる」ことがベースにあったので、家の中に模型が転がっていたり、家具をDIYしたりするような雰囲気がありました。なので、物をつくることは元々身近でした。それが「生きること」と繋がったのは、16歳で建築を職能として仮決めしてみたからだと思います。当時は選択肢が多すぎて、高校生は何になるか分からないのに何かになりなさいと言われるので、もう何かになると決めた方が早いと思ったんです。だから建築だと思って、そこから設計事務所でアルバイトをしたりしていました。建築でお金を稼ぐ中で「生きること」と「つくること」がだんだんシームレスになっていった経験があります。今も頭の中のベースには建築的な空間的な考え方があり、それをどうやって自分の生きることや発見してきた気づき、社会の問題に適用させながらその手法を展開できるかに興味を持っているのかなと思います。

だから、結びついていったきっかけとしては、16歳で職能を仮決めして突き詰めていった先に、なんとなく時代と結びついていき、覚悟が決まっていったという感じですね。その時は本当にミュージシャンになるのと同じ感じで「建築家になるんだ」という夢がありました。今もあるけれど、その無謀な感じの「なれる」と思っていましたし、周りの受験勉強に明け暮れている奴らを尻目に「俺は色々技術を磨くんだ」という反骨精神もすごくありましたね。

髙野: 個人的にすごく大事だと思うのは、「名前のある仕事」からいかに早く脱出するか、ということです。デザイナーになるとかアーティストになるとか建築家になるという最初のステップは確かにそうですが、実際にすごい人たちというのは、その枠を超えて活動していたり、その人にしかできないことをやっている人です。「名前がある」というのは、ある種のポジションがあるように見えていて、その専門性を発揮している状態からさらに一歩踏み込んだところの重要性があり、それを発揮するにはどうしても越境するしかなかったり、その人にしかできない領域を作っていくしかない、という事なのかなと思っています。そこも覚悟とすごく結びついています。

東大の情報学環は学際性が特徴ですが、最終的には博士論文の時に自分だけの学問領域を確立するというのが、ある種のゴールになっていると聞きます。それに近いイメージを森原さんの生き方を見ていると思いますね。建築家になりたいと言いながらも、本当に色々なところに越境していて、最終的に建築的にアウトプットをする日が人生のどこかで来るけれど、その時の建築家はきっと「いわゆる建築家」ではない、というような。

それぞれにとっての「つくること」

髙野: 須藤さんはどうですか?

須藤: 多分、森原に比べて何も考えずに生きてきたと思います。学部4年、22歳くらいまでの記憶がないレベルで、唯一やっていたのはめちゃくちゃ読書をしていたことです。もし「生きること」が「学ぶこと、知識を蓄えること」だと仮定するなら、今は「つくること」がそれを後押ししているなと感じています。

どういうことかというと、1つ目は、勉強したことをアウトプットする時の選択肢はノートに書くだけになりがちですが、それをある種の表現として出すことで、受け取り側が多様に解釈できるようになり、考えていることがより深まるし広がるのではないかと感じています。2つ目は、何かつくることがきっかけで勉強することが増えることです。「これを作らなきゃいけないから、そのためにめちゃくちゃ勉強する」というように、もし「生きること=学ぶこと」だと仮定するなら、そういった感じで後押ししてくれているなと思います。必要性が楽しさに繋がる、という感じですね。

高野: 須藤さんは「学ぶことは生きること」という感じがします。目的が学ぶことになっている、というか、普通の人だと精神的に病んだ時に本を読まないけれど、須藤さんはその状態で娯楽的に学んでいるのがすごいなと思います。病めば病むほど能力のスキルセットが増えているイメージがありますね。不思議です。

森原: でも割と、つくることは何かを出すことが大きな目的というよりは、そのフローの中で自分なりに試行錯誤したり、学びがあるかどうかが目的というか、そういう状態が気持ちいいということですよね。

須藤: そうです、そうです。

髙野: 面白いですね。それすごく分かります。私は逆に、そのプロセス的なところはあまり意識したことがなくて、どちらかというと「怒り」がベースにあります。なぜこうじゃないんだろうと思った時に「変えたい」「変えられるはずじゃないか」という思いがすごく個人的に強くて。「つくること」と「生きること」が結びついた感覚でいくと、大学2年生の時にTEDxUTokyo(TED Talkの東大版)を再立ち上げしたときですかね。コロナ禍で自分たちの世代が必要以上に色々なものを抑制され、機会が失われてきたときに、それをどうにかして変えなきゃいけない。なぜこのままなんだろうという違和感や怒りから、どうそれを変えるかと考えた時に、それが必然的に「つくること」と結びつきました。

森原: それはモノをつくるのではなく、組織とかムーブメントをつくることだよね。「つくる」とか「クリエイティブ」といったときに、基本的にはモノづくりになるんだけど、髙野が言うような雰囲気だったり、仕組みをつくるという行為もきっと「つくる」ことだよね。

髙野: そうなんです。ASIBAに来てから、周りがモノづくりをする人ばかりなので、自分はつくらない人だなと思っていたんですが、最近ようやく自分のやってきたことも「つくること」だよなと思うようになりましたね。制度を変えることや、資本主義をハックしたりすることは、クリエイティブが存在する前提を作るという意味で、ものすごくクリエイティブだと思っています。

「つくること」の条件

森原: 少し話は変わるけど、何かをつくる、始める人とそうでない人の違いって何なんだろうね?

髙野: 僕は前提として心の余裕や経済的余裕というのがあると思いますが、そのうえで自分への期待値の高さなのかなと。そして僕などの場合は、社会に対する怒りが原動力になっています。あとは「自分にしかできない」という感覚も大事かもしれません。

僕の場合、TEDxTokyoを立ち上げた時も、たまたまシェアハウスに住んでいて、上の年代の住人たちがギリギリ昔のTEDxを知っている世代で、私はコロナで一番影響を受けている世代で、ずっと本郷にいて、学部1,2年生の時に色々な活動をしてきてある程度のネットワークがある、となった時に「僕しかできないな」「僕が一番うまくできるな」という感覚があったから始められた、と思います。

森原: めちゃくちゃそうだと思います。自分にしかできない、と思う環境要因が揃う、というのは、もう「やらなきゃならないんだ」という踏ん切りがつく時というのは大きいと思うし、よく分からない万能感とか「いけるわ」と思える自己肯定感の高さみたいなものもありますよね。万能感と使命感が混じり合って一体化してしまう、ということがありますね。私もそうでした。

Related Articles

プログラムレポート

DAY7 PROJECTS FAIR / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート

DAY6 + Open TALK #4 「つくること」と「生きること」の重ね方とは? / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート

DAY5 + Open TALK3 日常/非日常の往復と、クリエイションの視座 / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート

DAY7 PROJECTS FAIR / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート

DAY6 + Open TALK #4 「つくること」と「生きること」の重ね方とは? / TSG Creative-LAB.|ASIBA

プログラムレポート